- Home

- 相馬野馬追との出会い:相馬野馬追レポート

相馬野馬追との出会い:相馬野馬追レポート

相馬野馬追

「そうまのうまおい」ではなく「そうまのまおい」

その昔、乗馬をしていた私は、相馬野馬追というものがあることは知っていました。

ただし「そうまのまおい」ではなく、「そうま の うまおい」と読んでいましたが・・・

その私の相馬野馬追との出会いは、

2008年9月23日

東京世田谷:馬事公苑で行われた「愛馬の日」

「甲冑競馬」と「神旗争奪戦」が行われました。

甲冑競馬は、馬事公苑の短い直線での争い。

神旗争奪戦は、20頭あまりの争奪戦ではありましたが、

初めて見た私には、甲冑競馬での旗のなびく音。神旗争奪戦での馬上での神旗の奪いあい。

すべてがものすごい刺激でした。

7月に福島県南相馬市で行われる本祭りでは、1周1000メートルのコースで甲冑競馬が行われること

400頭以上で神旗争奪戦が行われると聞き、いつか見に行きたいと思っていました。

それが、翌年2009年に実現するとは思ってもいませんでしたが・・・

| 蘇る戦国絵巻 一千有余年の歴史を経て、今なおいきづく伝統の祭 国指定重要無形民俗文化財:相馬野馬追 (相馬野馬追:パンフレットより) 野馬追の由来 相馬家の始祖:平小次郎将門(たいらのこじろうまさかど)は今をさかのぼること一千有余年の昔、相馬御厨(みくりや)の官職に有った頃、新しい軍事力として馬の活用を考え、下総国葛飾郡小金ヶ原(現在の千葉県流山市付近)の牧に野生の馬を放牧し、関八州(北関東八ヶ国)の兵を集め、野馬を敵兵に見立て野馬を追い、馬を捕らえる軍事訓練として、また捕らえた馬を神前に奉じ妙見の祭礼として行ったのに始まったと言われる。 その後、元享3年(1323年)、相馬氏は奥州、行方群(現在の南相馬市)に移り住んでからも、代々の相馬領主が、明治維新までこの行事を連綿と続けたのであります。 相馬家は鎌倉時代より幕末までお国変えのなかった希少な藩であり、現在でも総大将は相馬家の子孫が務めています。 福島県南相馬市を中心に、相馬、双葉郡に至る、旧相馬藩領(2市4町1村)挙げて開催される国の重要無形民俗文化財「相馬野馬追」は、戦国時代のその昔から一千余年の歴史を誇る日本を代表する伝統文化行事です。 毎年5月の最終土曜日~月曜日の3日間、500余騎の甲冑騎馬武者が出場し、勇壮華麗にして豪華絢爛に繰り広げられる戦国時代絵巻。 1日目:宵祭り(5月の最終土曜日) 出陣式:相馬市・南相馬市(原町区・小高区) 総大将御迎:南相馬市(鹿島区) 宵乗り競馬:南相馬市(原町区) 軍者会:南相馬市(原町区) 2日目:本祭り(5月の最終日曜日) お行列:南相馬市(原町区) 甲冑競馬:南相馬市(原町区) 神旗争奪戦:南相馬市(原町区) 3日目:野馬懸(5月の最終月曜日) 野馬懸・・・南相馬市(小高区) |

2024年(令和6年度)以降の相馬野馬追開催日程が、5月最終土・日・月曜日の3日間に変更となりました。

詳細は下記:相馬野馬追ホームページをご参照ください

・・・相馬野馬追開催日程の変更について(2023/11/03

2008年12月

福島県南相馬にやってきた私は、

本祭りの際に500余騎が雲雀ヶ原祭場地まで「お行列」で進む同じ道を歩いて向かいました。

その日の雲雀ヶ原祭場地は何もイベントが行われていませんでしたが、その広さ・裕大さを感じ

野馬追当日にこの会場に来たいという思いをさらに強いものになりました。

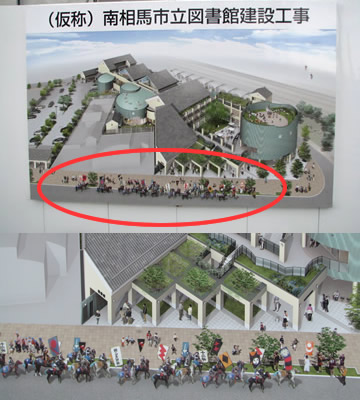

原ノ町駅前に建設中だった「南相馬市立図書館」の完成図。

図書館の前に、野馬追の行列が描かれています。

実際にこの前を通る事はないのですが、完成図に野馬追の行列が描かれるなんて、福島県南相馬でしかない絵だと思いました!

| 上記レポートは2009年のものとなります 相馬野馬追は、下記日程で開催されます ・宵乗り 5月の最終土曜日(1日目) ・本祭り 5月の最終日曜日(2日目) ・野馬懸 5月の最終月曜日(3日目) 日程などにつきましては、相馬野馬追執行委員会 公式ページにて御確認ください ・・・相馬野馬追執行委員会 公式ページ |